Oleh Abdullah Jones

Kejahilanlah sebenarnya yang membuatkan saya ingin berbual dengan pelukis ini.

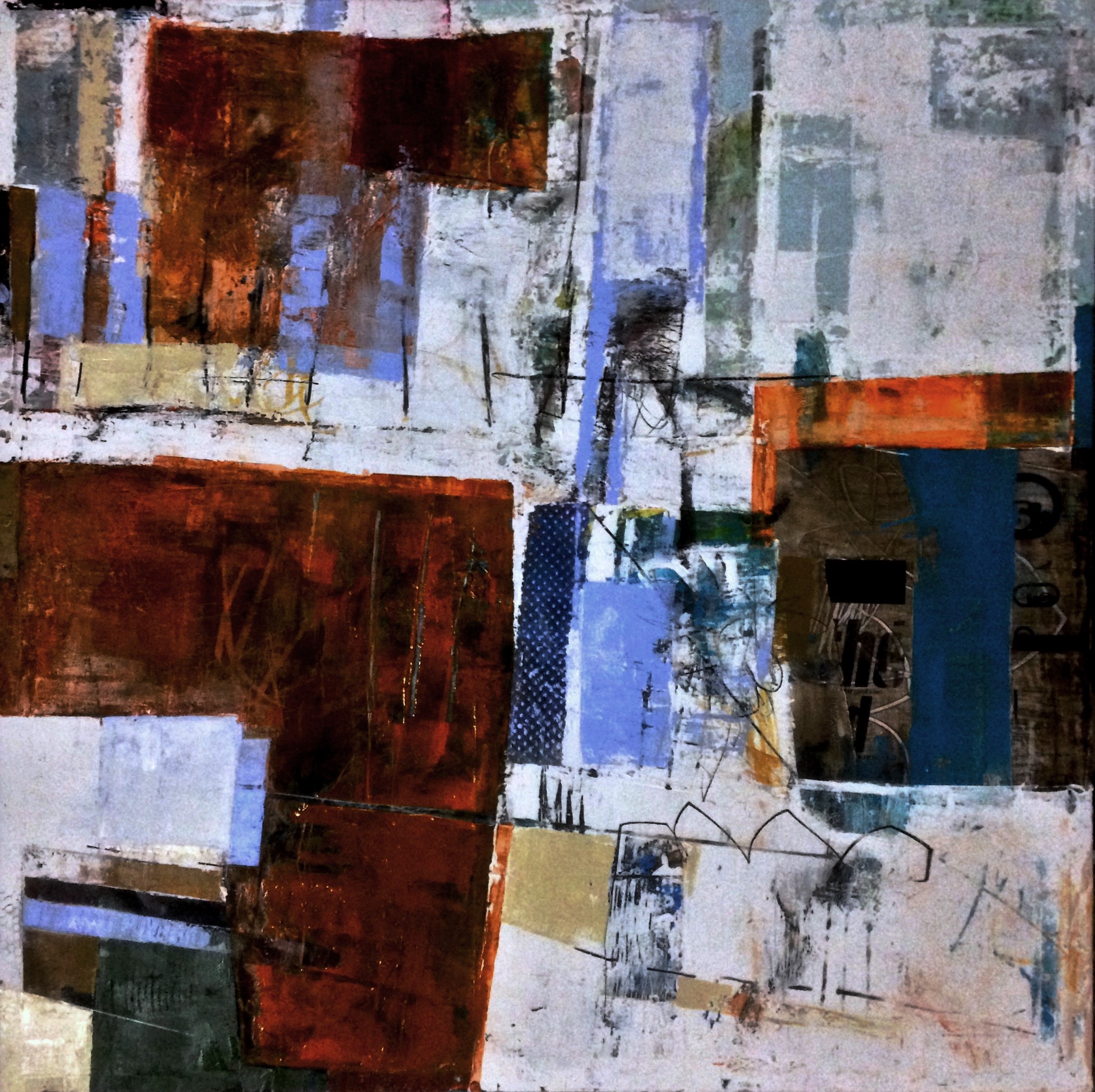

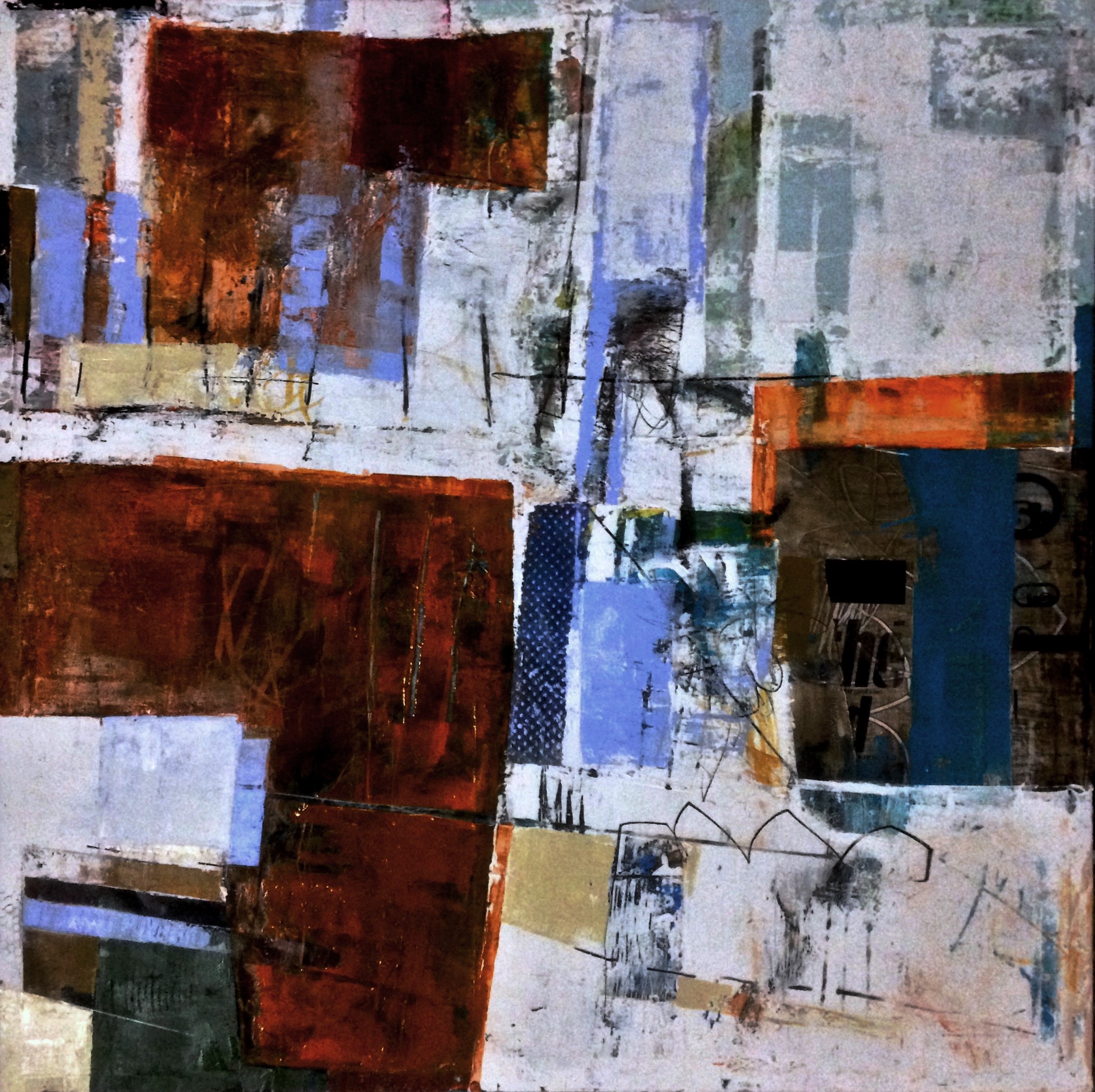

Saya tertarik dengan subjek dalam siri lukisan abstark pelukis Norlisham Nor. Beliau memilih squatters atau setinggan sebagai tema dalam kebanyakan karyanya. Berasal dari Singapura tetapi beliau kini menetap di Kuala Lumpur. Itulah yang saya hairankan, bagaimana seseorang yang berasal dari sebuah kota metropolitan yang gah memilih setinggan sebagai subjek.

Kejahilan saya mengenai hal ehwal sebenar Kota Singa membuatkan melanjutkan rasa ingin tahu. Mengapa seniman ini menjadikan rumah haram sebagai saluran untuk meluahkan rasa seninya.

Berikut adalah cerita dari mulut beliau sendiri mengenai mengapa beliau memilih subjek berkenaan.

Saya dilahirkan di Kampung Wak Tanjong, Kallang, kampung setinggan di Singapura. Sebab itu setinggan menjadi subjek utama dalam karya saya.

Dalam tahun-tahun 70-an, masih banyak setinggan di sana. Sama seperti setinggan di mana-mana dan di kawasan setinggan inilah saya belajar mengenali kehidupan.

Sebenarnya setinggan di Singapura sama seperti setinggan di tempat lain — keluarga besar tinggal berhimpit dalam sebuah rumah yang asal ada — berteduh dari hujan dan panas serta tempat merehatkan badan setelah penat bekerja.

Kalau dilihat karya-karya saya, hampir semuanya menggunakan warna kusam. Memang agak tidak menarik pada mata umum tapi saya mahu mengekalkan semangat ‘buruk’ binaan rumah-rumah segera siap ini. Saya mahu true kepada keadaan sebenar tanpa perlu dihias atas kanvas. Inilah jati diri anak setinggan yang mahu saya kekalkan dalam karya.

Mungkin jika saya berkarya hanya kerana mahu menarik minat pembeli, boleh saja saya mencantikkan karya tetapi itu bukan perkara jujur sedangkan jujur dalam berkarya sangat penting. Apa yang dihasilkan dari hati sendiri pasti juga mengusik hati (orang lain).

Masa awal Pasar Seni Kuala Lumpur dulu saya masih di Singapura selalu berulang-alik ke Kuala Lumpur bertemu kawan-kawan. Seorang kawan yang melukis di Pasar Seni telah meminta saya menghasilkan karya sebagai hiasan belakang kedainya yang kelihatan kosong.

Setelah lukisan itu siap, saya pun berikan kepada beliau. Melalui beberapa panggilan telefon beliau memberitau ada seorang budak lelaki yang kelihatan tidak terurus datang setiap hari untuk melihat karya tersebut.

Setelah lukisan itu siap, saya pun berikan kepada beliau. Melalui beberapa panggilan telefon beliau memberitau ada seorang budak lelaki yang kelihatan tidak terurus datang setiap hari untuk melihat karya tersebut.

“Dia penat berdiri, dia duduk. Penat duduk dia berdiri,” kata kawan empunya kedai kepada saya.

Bertahun-tahun lamanya pemuda berkenaan datang ke kedai kawan saya hinggalah pada suatu hari – saya datang dari Singapura dan kebetulan pemuda itu sedang asyik memandang karya berkenaan.

Sebelum memperkenalkan diri sebagai pelukis karya tersebut, saya bertanya mengapa beliau setiap hari datang untuk melihat lukisan itu? Beliau mengatakan karya itu seakan-akan bercakap dengannya. Memberitahu seribu macam cerita dan lukisan itu sangat menenangkan jiwanya, saya lalu menghadiahkan karya tersebut kepadanya.

Tidak dapat dibayangkan betapa gembiranya beliau. Dikeleknya lukisan itu sebagaimana seorang ayah yang berjalan bangga bersama anaknya.

Setelah beberapa tahun, saya mendapat panggilan telefon dari kawan yang berniaga di Pasar Seni. Beliau mengatakan ada seseorang mahu bertemu dan setelah janji dibuat, saya pun ke Kuala Lumpur.

Seorang lelaki yang agak tegap dengan rambut dipotong pendek tersenyum kepada saya dan memperkenalkan diri sebagai Sufian. Saya tidak mengecam beliau sehingga Sufian memberitahu yang beliaulah pemuda yang sering datang melihat karya saya dulu.

Menurut beliau, setelah membawa pulang lukisan itu beliau seolah-olah mendapat kekuatan baru dan mula meninggalkan tabiat sia-sia lalu mendaftar diri sebagai seorang tentera.

Perubahan diri beliau dari seorang penagih dadah kepada seorang tentera adalah suatu hadiah yang tidak ternilai harganya.

Sufian berkeras mahu membayar harga lukisan berkenaan namun saya menolak. Cuma saya meminta beliau belanja saya kari kepala ikan di kedai mamak di bahagian atas Pasar Seni.

Setelah menamatkan pengajian seni halus di Nanyang Academy of Fine Art di Singapura, beliau memulakan karier sebagai pereka grafik. Apabila syarikat tempat beliau berkhidmat membuka cawangan di Kuala Lumpur beliau menawarkan diri untuk datang bertugas di sini.

Kemudian beliau meletak jawatan di syarikat tersebut dan mula bertugas sebagai pensyarah seni grafik di Institut Seni Malaysia ( MIA).

Beliau menjadikan melukis sebagai kerjaya kedua dan kini sangat aktif dalam berpameran.

Mengenai mengapa pelukis malaya amat sukar untuk menembusi pasaran antarabgsa, ini kata beliau:

Pelukis kita kurang jati diri. Kita tidak mahu berbangga dengan apa yang kita ada. Kita lebih suka meniru kerja-kerja seniman luar yang pada pandang kita telah berjaya tetapi kita lupa bahawa mereka mengukir nama sebab kuatnya jati diri mereka kepada ehwal negara mereka sendiri.

Kita juga masih menaruh harap kepada bantuan dari banyak pihak sambil tidak mahu berkerja keras dalam mempromosi hasil kerja kita. Kita terlalu mengharapkan kerajaan, mengharapkan galeri dan sebagainya sedangkan dengan adanya perhubungan tanpa batas hari ini, kita sepatutnya boleh melakukannya sendiri – jika kita mahu.

Kita juga masih menaruh harap kepada bantuan dari banyak pihak sambil tidak mahu berkerja keras dalam mempromosi hasil kerja kita. Kita terlalu mengharapkan kerajaan, mengharapkan galeri dan sebagainya sedangkan dengan adanya perhubungan tanpa batas hari ini, kita sepatutnya boleh melakukannya sendiri – jika kita mahu.

Malangnya, kita lebih senang berkeluh-kesah kononnya tidak mendapat dorongan dari pihak berwajib.

Ketika beliau berusia 12 tahun beliau pernah menaiki keretapi api seorang diri ke Kuala Lumpur untuk melihat sendiri karya-karya pelukis terkenal Malaya.

Beliau menaiki kereta api Senandung Malam dan tiba di Kuala Lumpur pada awal pagi. Ketika itu, Balai Seni Negara terletak betul-betul bersebelahan bangunan stesen kereta api.

Sejurus sampai, beliau pergi ke Balai Seni Negara dan menaiki pula kereta api Senandung Malam dari Kuala Lumpur untuk pulang ke Singapura setelah selesai menyaksikan pameran di balai seni berkenaan.

Dua pameran besar yang pernah beliau hadiri ketika berusia antara 12 dan 14 tahun ialah pameran seniman terkenal Latiff Mohidin dan Ibrahim Hussien.

Emak saya tak sedar pun saya hilang. Kami sebelas adik beradik, hilang satu dia tak perasaan, katanya sambil ketawa.

Apabila ditanya mengenai harapan masa depan beliau dalam berkarya, beliau menjelaskan yang cita-cita besarnya hanyalah karya-karya beliau dapat menyentuh naluri mereka yang melihatnya. Jika pun mereka tidak memilikinya sekurang-kurangnya mereka menghargai.

Saya melukis kerana Tuhan. Tentu sekali saya mahu ia diterima Tuhan katanya, mengakhiri perbualan kami.

Setelah lukisan itu siap, saya pun berikan kepada beliau. Melalui beberapa panggilan telefon beliau memberitau ada seorang budak lelaki yang kelihatan tidak terurus datang setiap hari untuk melihat karya tersebut.

Setelah lukisan itu siap, saya pun berikan kepada beliau. Melalui beberapa panggilan telefon beliau memberitau ada seorang budak lelaki yang kelihatan tidak terurus datang setiap hari untuk melihat karya tersebut. Kita juga masih menaruh harap kepada bantuan dari banyak pihak sambil tidak mahu berkerja keras dalam mempromosi hasil kerja kita. Kita terlalu mengharapkan kerajaan, mengharapkan galeri dan sebagainya sedangkan dengan adanya perhubungan tanpa batas hari ini, kita sepatutnya boleh melakukannya sendiri – jika kita mahu.

Kita juga masih menaruh harap kepada bantuan dari banyak pihak sambil tidak mahu berkerja keras dalam mempromosi hasil kerja kita. Kita terlalu mengharapkan kerajaan, mengharapkan galeri dan sebagainya sedangkan dengan adanya perhubungan tanpa batas hari ini, kita sepatutnya boleh melakukannya sendiri – jika kita mahu.